따라하는 역할을 하는 신경 세포, 거울신경세포

(=거울 뉴런)

우리는 왜 드라마 혹은 영화를 보면서 주인공이 울고 있으면 나 까지 눈물이 나오는 걸까? 그리고 다른 사람이 하품하는 것을 보면 나도 하품이 나올까? 사람은 왜 사회적인 동물이라고 불리는걸까? 라는 궁금증을 가져봤을 것이다.

이 모든 것을 설명할 수 있는건, 바로 ‘거울뉴런(Mirror neuron)’이 있기 때문이다.

또한 이러한 거울 신경세포가 다른 사람의 내면을 이해하는 신경생물학적 근거임이 밝혀졌다(이와 관련된 학술자료와 실험이 꽤 있었음). 거울 신경세포를 발견함에 따라, 우리는 방대한 영역의 공감 현상들(사회적 정서, 사회적 인지)를 이해할 수 있다. 공감(감정이입)은 이타적 행동과 도덕원리에 영향을 끼친다. 감정이입이란 타자의 관점을 취하는 것이다. 즉, 타자의 정신적 상태들을 상상으로 추정하는 것이다.

| 뉴런(neuron)이란? – 뉴런은 신경계를 구성하는 기본 단위 – 신체의 한 부분에서 다른 부위로 신경 신호를 전달한다. – 각각의 뉴런은 수천, 수만 개의 다른 뉴런들과 접촉할 수 있다. – 이 접촉 부위를 ‘시냅스’라고 부르며, 뉴런이 다른 뉴런과 소통하는 수단이다. |

거울신경세포(Mirror neuron)란 무엇인가?

거울 뉴런은 이름처럼 다른 사람의 행동을 거울처럼 반영한다고 해서 붙여졌다(예: 하품 따라하기, 유아기의 언어 모방).

특히 특정 움직임을 행할 때나 다른 개체의 특정 움직임을 관찰할 때 활성화되는 신경세포이다.

자코모 리졸라티(Giacomo Rizzolatti)

거울 신경세포는 1990년대 이탈리아의 파르마 대학(University of Parma)에서 연구하던 신경생리학자인 자코모 리졸라티(Giacomo Rizzolatti)와 그의 동료들에 의해 최초로 발견되었다.

▲ 인간의 행동을 관찰하고 동일하게 반복하는 원숭이(사진 출처: Wikipedia)

리졸라티는 자신의 연구진과 함께 원숭이에게 다양한 동작을 시켜보면서 그 동작을 함에 따라 관련된 뇌의 뉴런이 어떻게 활동하는가를 관찰하고 있었다. 그런데 어느 날 리졸라티 교수는 매우 흥미로운 사실을 발견했다.

한 원숭이가 다른 원숭이나 주위에 있는 사람의 행동을 보기만 하고 있는데도 자신이 움직일 때와 마찬가지로 반응하는 뉴런들이 있다는 것이다. 그 뉴런은 내가 그것을 직접 할 때와 내가 그것을 직접 경험하지 않고 보거나 듣고만 있을 때 동일한 반응을 하는 뉴런이 있다는 것이다.

다시 말해서, 타인을 모방하고 공감하는 신경이 바로 ‘거울뉴런’인데 이는 다른 사람이 하는 행동을 보기만해도(관찰) 자신이 그 행동을 직접 할 때와 똑같은 활성을 내는 우리의 뇌 속에 위치한 신경 세포를 말한다.

우리가 드라마를 보고 감정이입하는 것도 이와 같은 이유이다.

한편 거울 뉴런이 영장류를 넘어서 조류에게서까지 발견됨에 따라 척추동물의 공통적인 부분이라는 견해도 있지만, 그 기능적 측면과 뇌 안에서의 위치적 정보를 함께 생각해볼 때 인간이 인간으로서 발전하고 기능하기 위하여 쌓아온 진화적 결과물일 것이라는 가설이 있다. 즉, 진화적인 관점에서 볼 때 초기 인간이 시간이 흘러 도구를 사용하고, 감정을 공유하는 등의 고등 문화를 가능하게 함에 있어서 거울 뉴런이 중요한 역할을 했다고 보는 것이다.

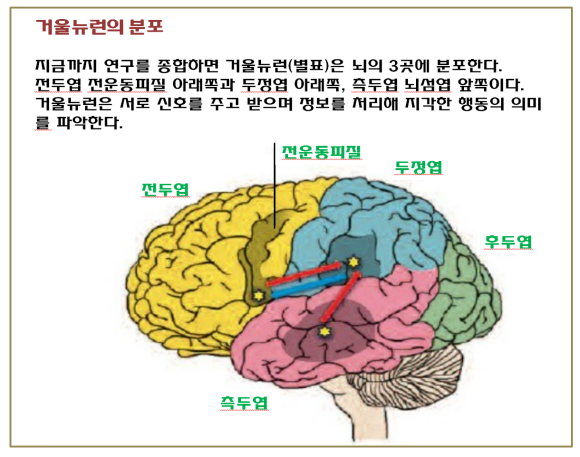

거울뉴런의 분포: 뇌의 3곳

Uʼs Line 뉴스, ‘세계 대학들, 코로나19 퇴치 ‘거울뉴런’ 역할규명’

거울 뉴런 연구의 한계

교육부, ‘거울 뉴런’

하지만 아직 거울 뉴런이 인간에게 존재하고, 인간의 공감 능력에 필수적인 역할을 하는지 확실한 증거는 밝혀지지 않았다. 지난 연구들은 대부분 원숭이에게 행해진 연구로서, 뇌세포 하나하나를 관찰하는 실험은 매우 큰 위험이 있기 때문에 인간을 대상으로 하기는 쉽지 않았기 때문이다. 아직까지 우리의 뇌와 뉴런은 밝혀지지 않은 비밀이 많다.

참고문헌

- 조선일보(2009.03.07.), 드라마 속 ‘아내의 복수’에 통괘해지는 이유?, https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2009/03/06/2009030601722.html

- 정진우(2012). 사회적 인지와 도덕성-도덕성의 필요조건으로 거울 신경세포와 감정이입. 한국동서철학회 학술논문집, vol.63, pp. 175-197.